(USA, 1984)

Nell’ottobre del 1984 esce nelle sale statunitensi un film di fantascienza destinato a diventare un piccolo cult, che nel corso del tempo viene spesso citato o imitato. Basta pensare che Steven Spielberg ne fa un chiaro riferimento nel suo “Ready Player One” del 2018, quando Parzival sta per incontrare Art3mis e sceglie il look più cool ispirandosi proprio al protagonista di questo film.

I motivi perché questa pellicola, soprattutto negli USA, è considerata una delle più rappresentative degli anni Ottanta sono molti, a partire dal cast che annovera attrici e attori che diventeranno icone cinematografiche non solo di quel decennio come Peter Weller, che impersona proprio Buckaroo Banzai. Ci sono poi Ellen Barkin, John Lightgow, Jeff Goldblum, Clancy Brown e Christopher Lloyd che solo pochi mesi dopo impersonerà il professor Emmett Brown nel mitico “Ritorno al futuro“.

A proposito di “Ritorno al futuro”, proprio nelle sequenze iniziali di “Le avventure di Buckaroo Banzai nella quarta dimensione” il protagonista sfida la fisica con la sua autovettura futuristica il cui cuore pulsante è uno strumento molto – ma molto… – simile al flusso catalizzatore della Delorean di Doc Brown…

Tornando al film di W.D. Richter – che poco dopo parteciperà alla stesura dello script di un’altra pietra miliare del cinema degli anni Ottanta, e non solo, come “Grosso guaio a Chinatown” diretto dal maestro John Carpenter nel 1986 – anche la trama, frenetica, affatto lineare e che racchiude svolte narrative tipiche di vari generi apparentemente incompatibili, rappresenta al meglio lo spirito edonistico e glitterato di quegli anni.

Buckaroo Banzai è uno dei migliori neurochirurghi del pianeta, ma ha deciso tralasciare la sua carriera medica per dedicarsi al rock – con la sua band “The Hong Kong Cavaliers” – e alla guida di un veicolo speciale – di sua ideazione – in grado di superare i limiti della fisica conosciuta e portarlo nell’ottava dimensione (…sì, è l’ottava dimensione, forse i distributori italiani credevano che fosse “troppa” e così l’hanno divisa per due).

Per festeggiare la grande impresa Buckaroo si esibisce in un concerto dove incappa in Penny (Ellen Barkin) che sembra essere la sorella gemella della sua ex amata, di cui non ha più notizie.

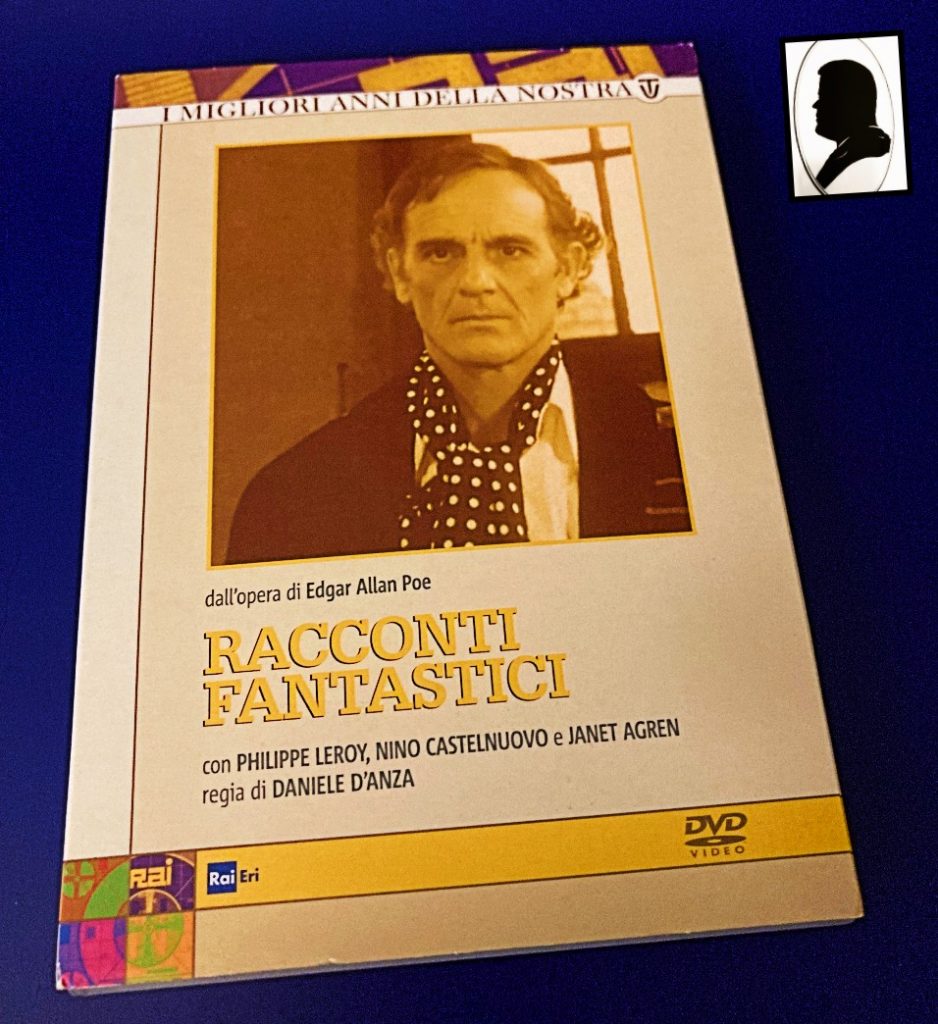

Intanto, tutto il mondo parla dell’impresa di Buckaroo e la cosa arriva anche alle orecchie del perfido dottor Emilio Lizardo (John Lithgow) scienziato senza scrupoli del regime fascista italiano che dopo il fallimento del suo esperimento – riuscito invece ora a Buckaroo – e la fine della Seconda Guerra Mondiale è stato rinchiuso in un manicomio criminale.

Grazie all’appoggio di alcune creature aliene che possono prendere sembianze umane come John Bigboote (Christopher Lloyd) Lizardo cambia identità e diventa Lord John Whorfin acquistando poteri sovrannaturali. La cosa gli permette di impadronirsi del propulsore grazie al quale Buckaroo è riuscito a visitare l’ottava dimensione. Il suo intento è quello di reclutare le perfide creature che la abitano e conquistare il mondo.

Ma Buckaroo è sulle sue tracce insieme ai sui Hong Kong Cavaliers, di cui fanno parte Rawhide (Clancy Brown) e New Jersey (Jeff Goldblum), e all’aiuto di John Parker (Carl Lumbly) un alieno mutaforma proveniente dal pianeta acerrimo nemico di quello da cui arrivano gli alleati di Lord Whorfin…

Scritta da Earl Mac Rauch, questa pellicola incarna come poche lo stile e l’atmosfera di quegli anni e, nonostante alcuni limiti nella sceneggiatura, è davvero un piccolo cult trash. Facendo una citazione pubblicitaria di successo proprio in quel periodo: questo film è “per molti, ma non per tutti” …i nostalgici dal palato fino degli anni Ottanta.