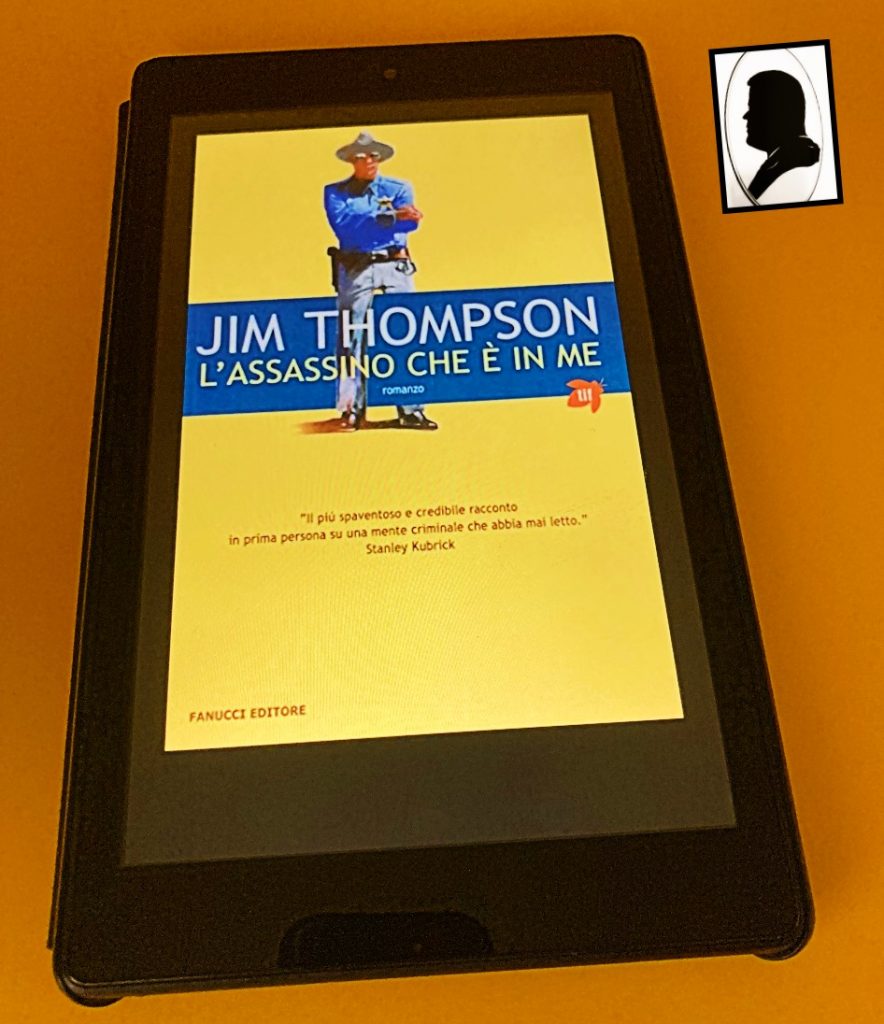

(Fanucci, 2010)

Dopo aver pubblicato lo strepitoso “Nulla più di un omicidio” nel 1949, ed alzato l’asticella del romanzo noir americano che in quel momento sta vivendo il suo periodo d’oro, Jim Thompson viene contattato da alcuni redattori della Lion Books che vogliono che il suo romanzo successivo, il quarto, sia pubblicato dalla loro casa editrice.

Arnold Hano e Jim Bryans della Lion, al primo incontro con Thompson, gli consegnato cinque brevissime sinossi, dei semplici spunti sui quali costruire un romanzo. Dopo averli letti Thompson si sofferma su quello che “…riguardava un poliziotto di New York che ha una relazione con una prostituta e finisce per ucciderla” e dice ai due: “Prendo questo”.

Nell’arco di poche settimane sulla scrivania di Hano e Bryans arrivarono le cartelle con la prima versione del romanzo che avrebbe preso il titolo “L’assassino che è in me”. Thomson aveva usato solo il banale spunto della relazione fra un uomo di legge e una prostituta, per poi cambiare tutto, ambientando la vicenda nella sua “solita” Capital City, e soprattutto costruendo un protagonista e una storia terrificanti.

Il vice sceriffo Lou Ford è considerato da tutti i suoi concittadini un brav’uomo, tollerante e sempre pronto a dare una mano ha chi ne ha bisogno. Per questo lo sceriffo Bob Maples lo considera il suo pupillo. Ma Lou Ford nasconde un terribile segreto, che risale alla sua infanzia, e che suo padre, uno dei medici più stimati di Capital City, ha sempre tenuto nascosto a tutti.

Anche Lou ha fatto di tutto per nascondere e contenere la sua “malattia”. Ma quando Chester Conway, il fondatore e proprietario della Conway Construction, la più grande società edile della città e pilastro economico dell’intera contea, gli affida un lavoro “fuori orario”, la diga inesorabilmente crolla.

Perché Chester Conway ha chiesto al giovane e promettente vice sceriffo Ford di convincere l’avvenente e assai accessibile Joyce Lakeland a lasciare la città e soprattutto suo figlio Elmer Conway. La cosa deve avvenire nella maniera più discreta possibile visto il cognome del ragazzo. Ma quando Lou incontra di persona Joyce inizia per lui, e per chi gli sta vicino come la sua storica fidanzata Amy, una terrificante e inesorabile discesa agli inferi.

Travolti dal racconto diretto di Lou viviamo un’escalation di sangue e violenza per mano di una mente lucida e coerente, ma al tempo stesso folle, criminale e senza freni. Lo stesso Hano raccontò che lette le prime cartelle rimase letteralmente sconvolto e ogni volta che la sera a casa, nel buio della notte, le rileggeva, oltre a comprendere il genio assoluto di Thompson, i peli delle sua braccia spesso si rizzavano.

Anche Stanley Kubrik, una volta letto il libro uscito nel 1952, ne rimase talmente colpito da volere Thompson come cosceneggiatore per i suoi capolavori “Rapina a mano armata” e “Orizzonti di gloria”. E non è un caso, quindi, che fra i più grandi ammiratori di Thompson ci sia anche il maestro Stephen King – i cui mostri più terrificanti non sono quelli fantastici, ma quelli “ordinari” che appartengono al genere umano – che lo considera uno dei maggiori scrittori del Novecento, chiamandolo “Big” Jim Thompson.

Nella sua autobiografia “Bad Boy”, Thompson racconta l’episodio vero dal quale prese spunto per creare Lou Ford. L’evento si consumò, durante la sua giovinezza, in un luogo isolato fra lui ed un poliziotto, noto in tutta la cittadina per essere una brava persona assai tollerante con tutti. Per convincerlo delle proprie “ragioni”, il poliziotto con una calma glaciale, ed infilandosi i guanti di pelle, disse al giovane Thompson come lo avrebbe ucciso con le proprie mani senza che poi nessuno avrebbe sospettato di lui, vista la sua fama e il suo ruolo.

Sconvolto, il giovane Thompson si lasciò convincere e assecondò docilmente il poliziotto, rimanendo per tutta la vita con la certezza che quell’uomo lo avrebbe potuto davvero massacrare rimanendo impunito.

Un capolavoro ancora oggi agghiacciante e indimenticabile.

Nel 1975 Burt Kennedy dirige l’adattamento cinematografico con Stacy Keach nei panni di Lou Ford, che chi lo ha visto considera il peggior adattamento in assoluto di un’opera di Thompson. Nel 2010 Michael Winterbottom firma “The Killer Inside Me” con Casey Affleck nel ruolo di Ford, Jessica Alba in quello di Joyce e Kate Hudson in quello di Amy.