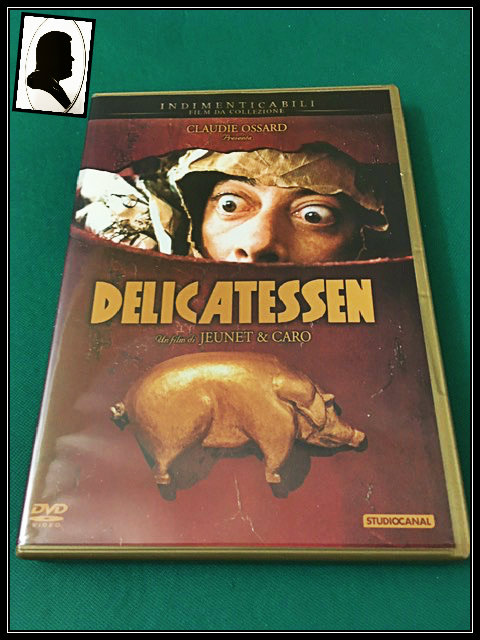

(Francia, 1991)

Come già ricordato per “La città perduta”, Jeunet & Caro sono stati i due cineasti che più hanno influenzato visivamente il cinema transalpino degli anni Novanta, assieme a Leos Carax e Luc Besson.

“Delicatessen” è il primo lungometraggio che i due scrivono – assieme a Gilles Adrien – e dirigono. Ai margini di una metropoli, che può essere Parigi, in un edificio fatiscente – che ricorda molto quello dello splendido “Alba tragica” diretto da Marcel Carnè nel 1939 – c’è la piccola macelleria “Delicatessen” di proprietà del volitivo Clapet, che possiede anche tutto lo stabile.

Gli abiti e gli arredi sembrano essere quelli degli anni Quaranta e come durante la Seconda Guerra Mondiale manca il cibo, e il denaro è stato sostituito dal mais. Dalla città poi giungono gli echi di un gruppo di vegetariani che vive nelle fogne chiamato “Trogloditi”, che depredano le scorte di mais.

Ma Clapet e i suoi inquilini riescono a sopravvivere con un macabro inganno. In città appare l’offerta di lavoro per un tuttofare nel piccolo condominio, che però dopo qualche giorno sparisce senza lasciare traccia. Clapet, infatti, lo uccide nottetempo per poi macellarlo e spartirlo con i suoi affittuari, che complici mantengo il silenzio. L’unica che biasima Clepet è sua figlia Julie, che tenta in ogni modo di convincere il padre a smettere di uccidere.

Una mattina giunge presso la macelleria il clown disoccupato Louison (Dominique Pinon) che accetta il lavoro. Julie se ne innamora, e per salvarlo dai coltelli mortalmente affilati del padre è disposta perfino a chiamare i Trogloditi…

Visivamente ancora molto affascinante e coinvolgete “Delicatessen” è un’opera cinematografica grottesca e surreale, con alcuni elementi – come l’uso asfissiante della plastica – che richiamano ad un altro grande cineasta visionario come Terry Gilliam.

Nonostante tratti di un argomento atroce – ma sempre raccontato con folle ironia – e la sceneggiatura possieda alcune imperfezioni narrative (a differenza di quella splendida de “Il favoloso mondo di Amélie” che Jeunet dirigerà senza Caro qualche anno dopo, e al quale parteciperanno alcuni attori presenti in questa pellicola a partire da Pinon) poco importa, perché a compensare ci sono le immagini spesso molto suggestive. Da ricordare nel cast anche Karin Viard, che poi interpreterà deliziosamente mamma Bélier nel bellissimo “La famiglia Bélier”.

Il dvd, purtroppo, non contiene la sezione degli extra.