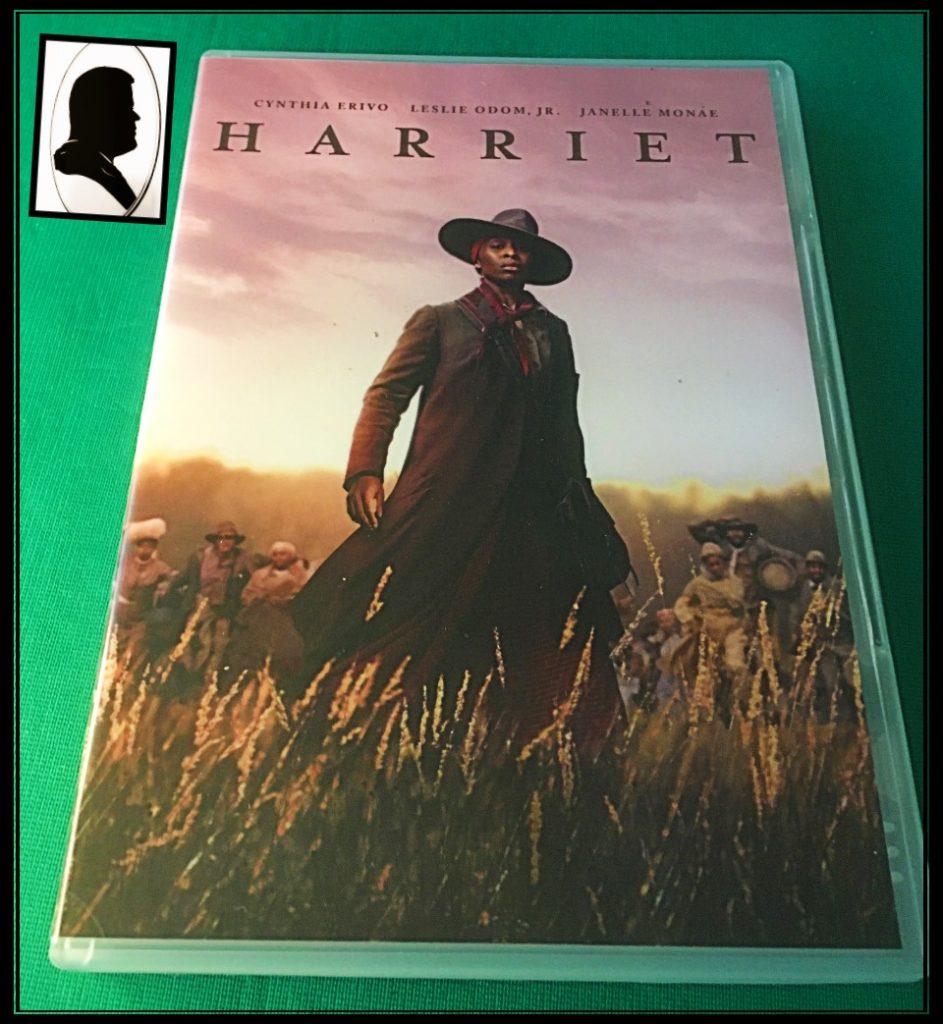

(USA, 2019)

Harriet Tubman non sapeva né leggere e né scrivere.

Harriet Tubman non possedeva nulla, neanche se stessa. Perché Harriet Tubman era una schiava, nata da una schiava i cui figli sarebbero sempre stati schiavi. Harriet Tubman aveva solo due cose che nessuno poteva portarle via: la fede in Dio e, soprattutto, in se stessa.

Araminta “Minty” Ross (Cynthia Erivo) è nata agli inizi degli anni Venti del XIX secolo nella Contea di Dorchester, nello stato del Maryland (che ha ancora oggi nel suo stemma ufficiale ha il motto in italiano arcaico: “Fatti Maschi Parole Femine“) ed è parte integrante dei beni della famiglia Bordess in qualità di schiava. A tredici anni, per difendere uno dei suoi fratelli, viene colpita da un pezzo di metallo che le rompe la fronte. Rimane quasi due mesi in coma e quando si sveglia inizia a soffrire di emicranie vertigini e di epilessia.

Per Minty le crisi che la colpiscono sono mistiche, le considera dei veri e propri messaggi del Signore. A circa vent’anni Minty è sposata con un uomo libero e grazie ad una clausola relativa all’acquisto di sua nonna è nel pieno diritto di reclamare la propria libertà. Ma Bordess oltre a rifiutare, la mette in vendita con l’intenzione di sbarazzarsi di una schiava scomoda e attacca brighe. Minty, così, decide di fuggire in cerca della libertà, ripentendosi : “O libera, …o morta”.

Incredibilmente, in ventisei giorni, Minty raggiunge Philadelphia, in Pennsylvania, stato che ha abolito la schiavitù e che ospita molti schiavi riusciti a scappare. Sceglie Harriet Tubman come nome di donna libera, ed inizia una nuova vita. Ma le notizie che arrivano dalla Contea di Dorchester non le danno pace. Così decide di tornare per liberare i suoi cari, ma…

Harriet Tubman (1822-1913) nelle sue “incursioni” da donna libera nel Maryland, nonostante i feroci cacciatori di schiavi, libererà oltre settanta fra donne bambini e uomini conducendoli verso la libertà. Durante la Guerra di Secessione comanderà un plotone che libererà oltre settecentocinquanta persone dall’indegno giogo della schiavitù. Sarà poi una delle più impegnate personalità attive a favore del suffragio femminile.

Questo film, con una sceneggiatura – scritta da Gregory Allen Howard e dalla stessa Kasi Lemmons – scorrevole ma non particolarmente brillante, ha comunque il merito di raccontarci la storia di una donna coraggiosa e libera che, anche senza saper leggere o scrivere, saprebbe raccontarci molto bene le radici della tragica e ottusa intolleranza razziale che ancora oggi affligge gli Stati Uniti.