(USA, 1967)

Cult indiscusso della fantascienza, e non solo quella cinematografica, degli anni Sessanta.

Tratto dal’omonimo romanzo del francese Pierre Boulle (1912-1994) – che nel 1952 aveva pubblicato il libro di grande successo “Il ponte sul fiume Kwai” che ispirò il famosissimo adattamento cinematografico diretto da David Lean nel 1957 con, fra gli altri, Alec Guinness e William Holden – che venne pubblicato per la prima volta nel 1963, e due anni dopo nel nostro Paese col titolo “Viaggio a Soror”, opera che molti considerano ispirata a “Gorilla Sapiens (Genus Homo)” scritto dagli statunitensi Lyon Sprague de Camp e Peter Schuyler Miller nel 1941.

Il romanzo di Sprague de Camp e Schuyler Miller (che a sua volta si ispira indiscutibilmente allo splendido “La macchina del tempo” del maestro Herbert George Wells) però, non parla di viaggi nello spazio, ma di un gruppo di esseri umani che a causa di un incidente rimane intrappolato in un tunnel stradale. Grazie ad una sostanza chimica gli esseri umani cadono in un lungo letargo che li blocca nel tunnel per milioni di anni. Al loro risveglio il gruppo trova la Terra completamente cambiata: ricoperta quasi interamente da interminabili foreste fluviali, è dominata da quattro specie di scimmie intelligenti che sono in lotta fra loro…

Pierre Boulle, invece, nel decennio segnato della febbre per la conquista della Luna e allo stesso tempo dal terrore atomico, sposta la vicenda nello spazio dove una “particolare” coppia di viaggiatori interstellari trova una bottiglia con un messaggio che racconta l’incredibile viaggio sul pianeta Soror fatto dall’esploratore stellare Ulisse Mérou…

Nel 1967 la 20th Century Fox decide di realizzarne l’adattamento cinematografico e chiama due grandi esperti per scrivere la sceneggiatura: Michael Wilson (già premio Oscar per lo script de “Il ponte sul fiume Kwai”) e il grande Rod Serling, che con la sua serie immortale “Ai confini della realtà” ha cambiato per sempre il mondo di fare fantascienza. E la mano di Serling si vede tutta in quasi ogni fotogramma della pellicola, che abbandona alcuni snodi narrativi del romanzo originale – come ad esempio il finale che invece rispetterà quasi alla lettera Tim Burton nel suo “Il pianeta delle scimmie” del 2001 – per parlare dei temi bollenti nell’Occidente del momento: la piaga infame dell’intolleranza e del razzismo, e l’ombra tetra e oppressiva dell’olocausto atomico, che non sembrano poi così lontani l’uno dall’altro.

La regia viene affidata a Franklin J. Schaffner (che poi dirigerà pellicole come “Patton. Generale d’acciaio”, “Papillon” e “I ragazzi venuti dal Brasile”) che riesce a girare scene e sequenze d’azione davvero di primo livello, considerando i mezzi allora a disposizione, soprattutto quelli per realizzare gli effetti speciali.

Così ci troviamo a bordo della nave spaziale Icarus (nome che ce la dice lunga…) il cui equipaggio è composto da George Taylor (Charlton Heston) Landon (Robert Gunner), Dodge (Jeff Burton) e Stewart. La missione è quella di viaggiare nel cosmo per raggiungere un nuovo pianeta da popolare e colonizzare. Secondo la teoria della relatività del tempo, i sei mesi passati dal gruppo sulla Icarus – la cui velocità sfiora quella della luce – equivalgono a numerose decine di anni sulla Terra. I quattro, intanto, si ibernano per compiere un lungo viaggio nello spazio e raggiungere il pianeta simile alla Terra, loro obiettivo.

Durante il viaggio però, la navicella naufraga su un pianeta ammarando in un lago salato nel centro di un deserto. Taylor, Landon e Dodge si svegliano in tempo per salvarsi e constatare che la cabina di Stewart era difettosa e che la donna è morta nel sonno ormai da molto tempo.

Raggiunta la riva, i tre astronauti iniziano a camminare nel deserto in cerca di acqua e cibo. Quando le loro riserve stanno per terminare, incontrano una tribù di esseri del tutto simili agli umani, ma senza la parola. Non hanno neanche il tempo di tentare una qualche comunicazione che tutti vengono attaccati da un gruppo di gorilla a cavallo che, con armi e reti, li cattura tutti, uccidendone molti.

Taylor, prima di essere preso insieme a Landon, viene ferito gravemente alla gola, mentre Dodge rimane ucciso. Quando Taylor riprende i sensi si ritrova in una gabbia guardato a vista da altri gorilla umanoidi – che evidentemente domina il pianeta – alcuni con in mano fruste e bastoni, altri con fogli di carta e penne.

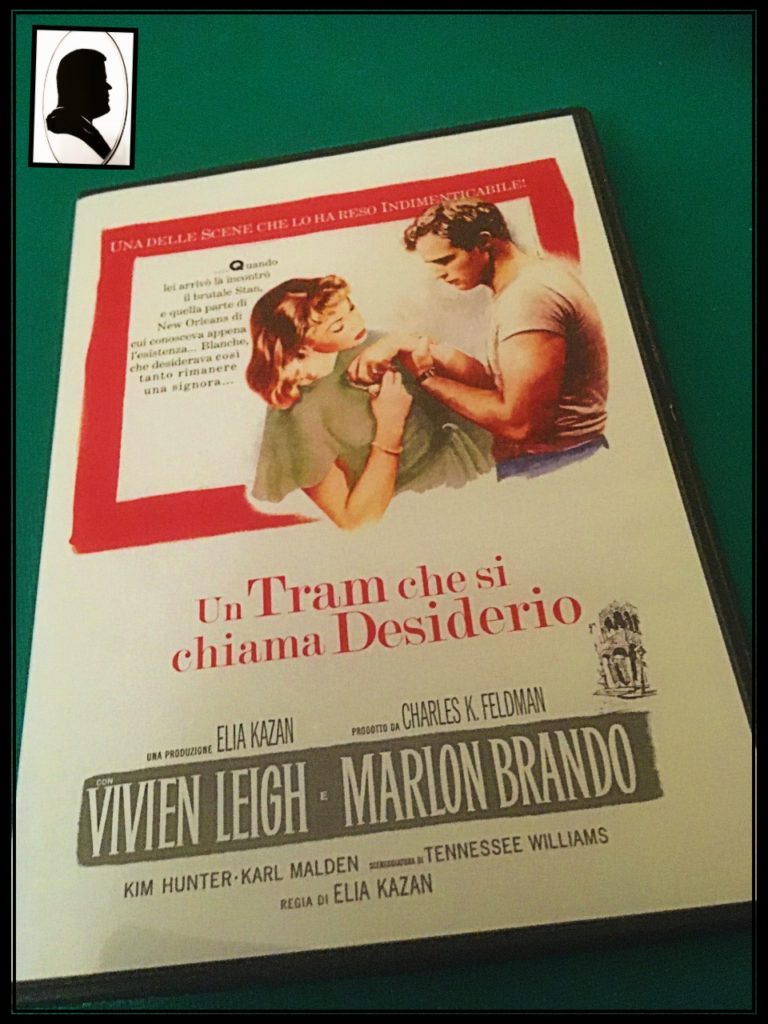

L’astronauta non ci mette molto a capire che gli ultimi due, Zira (Kim Hunter, che nel 1952 vinse l’Oscar per la sua interpretazione di Stella ne “Un tram che si chiama desiderio” diretto da Elia Kazan, ruolo che aveva portato precedentemente in teatro) e Cornelius (Roddy McDowall), sono scienziati e gli altri semplici guardiani. A causa della ferita alla gola Taylor non riesce a parlare, ma Zira intuisce che quell’uomo non è come gli altri e così lo chiama “occhi vivi”. I due scienziati riferiscono del nuovo arrivato al professor Zaius (Maurisce Evans) che, oltre ad essere il responsabile della ricerca scientifica della comunità, è anche uno dei guardiani delle antiche scritture.

E proprio queste, da secoli, dicono che gli esseri umani oltre ad essere estremamente pericolosi non sono in grado di pensare e quindi di parlare, e per questo Zaius osserva e tratta Taylor con infinito disprezzo e sdegno, che forse dissimulano anche della paura…

Il resto è storia del cinema, che trova il suo apice nella scena finale che ancora oggi viene continuamente citata e omaggiata. Ma quello che colpisce sempre dritto al mento è la denuncia senza sconti che questa pellicola fa urlando contro il razzismo e la discriminazione, tema molto caro dal grande Rod Serling.

Il biondo, aitante e dagli occhi azzurri Charlton Heston viene picchiato e tenuto al guinzaglio da dei gorilla: cosa intollerabile per la parte più reazionaria, razzista e conservatrice dell’allora società benpensante americana, e non solo. E allo stesso tempo Serling ci ricorda che il peggior nemico dell’uomo …è se stesso.

Per comprendere al meglio la mano di Rod Serling in questo film basta andarsi a rivedere l’indimenticabile episodio “Gente come noi” della prima stagione di “Ai confini della realtà”, andato in onda nel marzo del 1960, con protagonista, guarda caso, lo stesso Roddy McDowall.

Immortale.