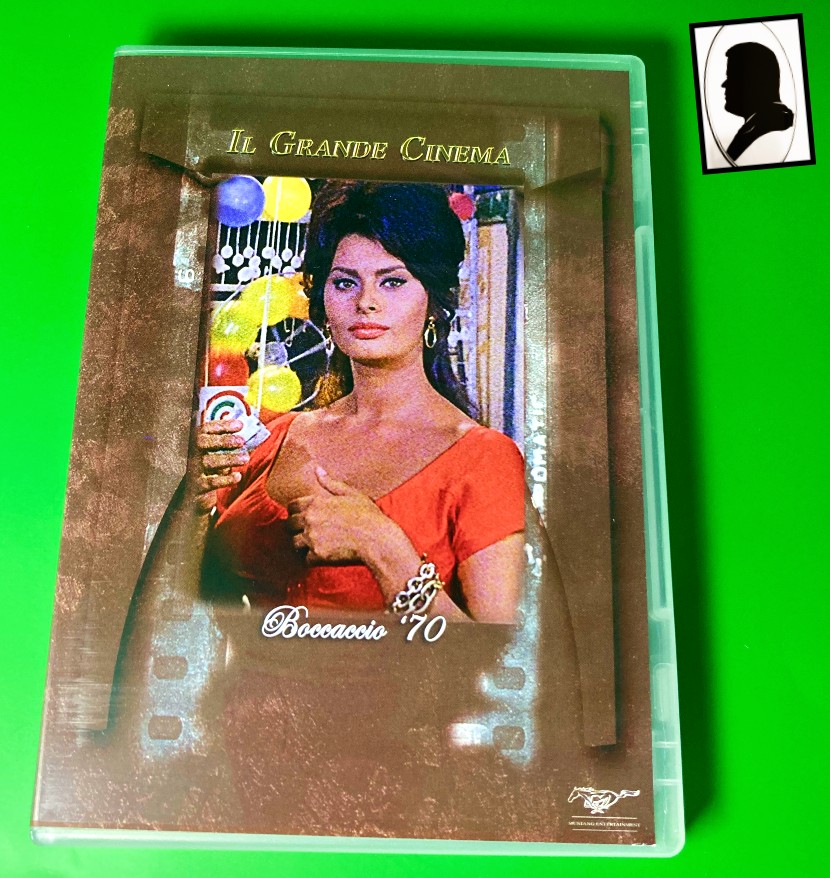

(Italia, 1962)

Tratto dal racconto di Guy de Maupassant “Sul bordo del letto” e sceneggiato dalla grande Suso Cecchi D’Amico assieme allo stesso Luchino Visconti, “Il lavoro” è forse il più amaro e caustico fra i quattro episodi che compongono “Boccaccio ’70” assieme a “Renzo e Luciana” di Monicelli, “Le tentazioni del dottor Antonio” di Fellini e “La riffa” di De Sica.

Visconti sceglie il racconto di de Maupassant per narrare una storia nell’ambiente in cui è nato e cresciuto: l’alta e opulenta aristocrazia italiana. La protagonista è una giovane donna “bella e ricca” che però, in una società patriarcale e maschilista come era la nostra, non può sottrarsi al suo ruolo satellite del marito.

Il conte Ottavio (Tomas Milian) torna nel secolare e storico palazzo milanese della sua nobile e antica famiglia. Ad attenderlo c’è il preoccupatissimo avvocato Zacchi (un sempre bravo Romolo Valli) insieme ad uno stuolo di altri prestigiosi legali, fra cui Alcamo (che ha il viso dell’immortale Paolo Stoppa che, assieme a Valli e alla compagna di vita la grandissima Rina Morelli, era uno degli attori preferiti sia davanti alla macchina di presa che sul palcoscenico da Visconti).

Ottavio, infatti, è al centro di uno scandalo internazionale: alcune ragazze squillo – come allora si chiamavano le escort – hanno rilasciato delle interviste scottanti alla carta stampata sulla sua assidua e dispendiosa frequentazione di un’esclusiva casa per appuntamenti sita all’estero.

Zacchi e i suoi collaboratori hanno cercato in ogni modo di arginare lo scandalo, ma quello di cui ora Ottavio ha bisogno è una dichiarazione a suo favore di Pupe (una dirompente e luminosa Romy Schneider) la sua giovane moglie, a cui peraltro il conte ha intestato tutte le sue attività per ragioni fiscali.

Ottavio, così, cerca in ogni modo di minimizzare l’accaduto, ma Pupe gli confessa di essere andata direttamente a parlare con le squillo per sapere alla fonte la verità. Il padre della donna vorrebbe bloccare i conti e lasciare Ottavio sul lastrico per l’onta pubblica subita, ma Pupe è contraria. Alla fine, stufa di dipendere economicamente dal padre o dal marito, decide di mettersi a lavorare. Ma dopo una lunga riflessione, in cui deve ammettere di non saper fare nulla, si rassegna all’unico “lavoro” che è in grado di portare a termine: soddisfare sessualmente il marito …a pagamento.

Dura e senza via di scampo riflessione sul matrimonio, dove la donna, indipendentemente dall’ambiente e dai beni che possiede è “incatenata” moralmente e materialmente al marito. Siamo in anni in cui il divorzio nel nostro Paese è ancora molto lontano, e nessuno può sfuggire alla morale più reazionaria della società.

Pupe così si ritrova da sola, perché anche il padre è alla fine un uomo patriarcale molto simile al marito. Certo, è offeso e indignato per lo scandalo che vede come vittima sua figlia che porta il suo stesso cognome, ma Pupe – suo malgrado – è sempre una donna, ricca sì …ma sempre una donna.

Triste concetto che ci ricorda superbamente anche Paola Cortellesi nel suo bellissimo “C’è ancora domani“. Quando Delia va dal Notaio per fargli la puntura, assiste casualmente alla conversazione fra il figlio del padrone di casa e la moglie. Ricca e laureata, lei vorrebbe intervenire nella conversazione che il marito sta facendo col figlio sulle imminenti elezioni, ma viene zittita perché …donna.

Sono passati molti decenni dall’uscita nelle sale dell’episodio diretto da Visconti, e grazie all’impegno di molte e di molti le cose sono cambiate. Ma non abbastanza. E visto che nel nostro Paese ci sono ancora dei romantici e nostalgici fan del patriarcato – di quando, per esempio, le donne non avevano diritto al voto – quanto è ancora lunga la strada da fare per arrivare davvero alla parità di genere?

Stavolta, però, non lasciamo ai posteri l’ardua sentenza.