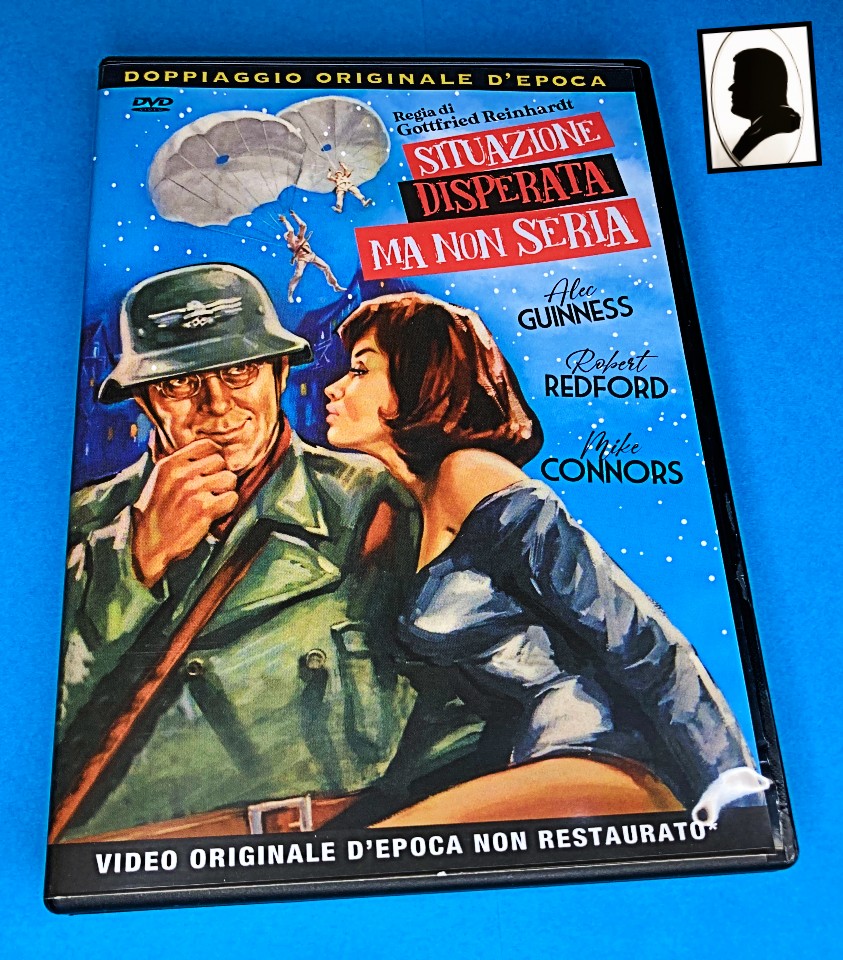

(USA/Germania Ovest, 1965)

L’esordio letterario di Robert Shaw, che pubblica nel 1959 “Situazione disperata ma non seria”, data la sua originalità riscuote subito l’interesse di cinema e televisione. Ma è la seconda che realizza il suo primo adattamento dal titolo omonimo originale “The Hiding Place”, che viene messo in onda il 22 marzo 1960 all’interno della storica serie televisiva “Playhouse 90” con nel cast James Mason, Trevor Howard, Richard Basehart diretti da Sidney Lumet.

La serie antologica, prodotta dalla CBS dal 1956 al 1960, prevedeva episodi settimanali ognuno con una storia a sé della durata, appunto, di 90 minuti. Un vero e proprio film per la televisione quindi. Alla stessa serie appartengono episodi che poi sono diventati film di successo come “Una faccia piena di pugni” e “Il grande Gatsby”.

SUll’onda del successo di quello della televisione, nel 1965 arriva l’adattamento per il grande schermo scritto da Silvia Reinhardt e Jan Lustig.

Il 28 novembre del 1944, nelle tragiche fasi finali della Seconda Guerra Mondiale, una pattuglia di paracadutisti americani atterra nei pressi di una piccola cittadina tedesca appena bombardata.

Mentre gli altri vengono in breve catturati dalla truppe tedesche, il capitano Hank Wilson (un bravo e già fascinosissimo Robert Redford) e il sergente Lucky Finder (Mike Connors) riescono a rifugiarsi nella cantina di una piccola casa solitaria nelle vicinanze del bosco. La villetta, anche se danneggiata dal conflitto, è abitata dal solitario Willhelm Frick (uno straordinario Alec Guinness) commesso nella farmacia della cittadina e ancora saldamente legato a sua madre, nonostante questa sia morta ormai da sette anni.

Grazie a delle grate installate da anni nella cantina, Frick riesce a imprigionare i due nemici che però non denuncia ma tiene nascosti …”per il loro bene”, visto che i suoi connazionali non ci penserebbero due volte a linciarli. Con passare dei giorni Frick si dimostra un ospite cortese e premuroso che nulla fa mancare a loro, tranne ovviamente la libertà.

Arriva la fine del conflitto col crollo della Germania e dei suoi alleati ma Frick, che nella sua vita non ha avuto mai nessuno amico, se accetta l’umiliazione della sua nazione non accetta di tornare alla solitudine e decide di mentire. Così, nella cantina di casa Frick, è la Germania ad aver vinto la guerra spazzando via sia Londra che Parigi, ma…

Originale commedia con toni grotteschi e surreali che ci racconta in maniera ironica una vicenda incredibile ma non così lontana da alcuni tristi storie salite alla ribalta nella cronaca internazionale negli ultimi anni. Indimenticabile e magistrale l’interpretazione del grande Guinness.

Questa pellicola, per molti decenni, è praticamente sparita dalla circolazione al contrario del libro da cui è ispirata che, nel mondo dell’usato, è ancora reperibile. Eppure nel nostro Paese il romanzo di Shaw venne tradotto e pubblicato solo grazie all’uscita del film.