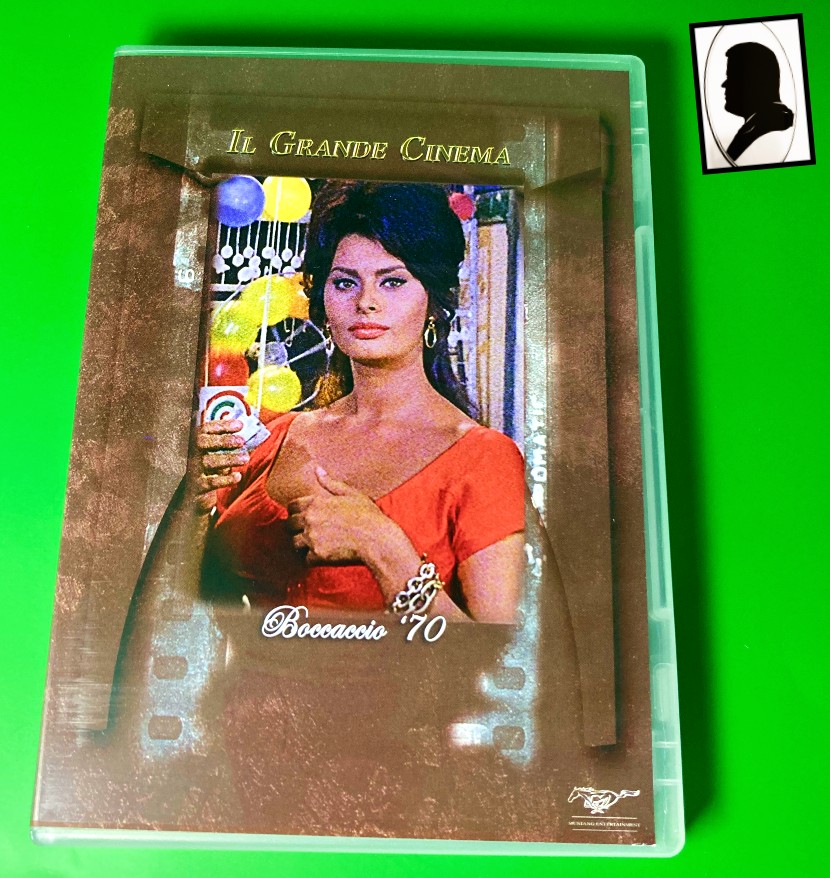

(Italia, 1962)

Il film “Boccaccio ’70” prodotto da Carlo Ponti nasce da un’idea di Cesare Zavattini, che prevedeva quattro differenti episodi: “Il lavoro” diretto da Luchino Visconti, “La riffa” diretto da Vittorio De Sica, “Le tentazioni del dottor Antonio” diretto da Federico Fellini e “Renzo e Luciana” diretto da Mario Monicelli.

Al Festival di Cannes, dove il film sarebbe stato presentato in anteprima mondiale fuori concorso, Ponti decise di tagliare il segmento di Monicelli perché la pellicola risultava troppo lunga e non commerciabile all’estero secondo gli standard cinematografici di allora. In realtà, secondo le cronache e le testimonianze dell’epoca, fra cui quella dello stesso Monicelli, il suo episodio era quello più graffiante e al tempo stesso malinconico, con un cast sconosciuto – per questo poco vendibile all’estero – e una critica dura alla nostra società tanto ingenuamente ancora incantata dal Boom economico.

Così lo stesso regista si rivolse ad un magistrato francese che obbligò il Festival a proiettare la pellicola nella sua versione integrale, così come era stata presentata. Poche ore prima della proiezione però, Ponti riuscì ad impugnare la vertenza, con l’appoggio dell’organizzazione del Festival, e il film venne presentato senza “Renzo e Luciana”.

La cosa provocò non poche proteste, tanto che altri registi presenti a Cannes con un loro film, per solidarietà a Monicelli, non parteciparono alla kermesse e non rilasciarono interviste come Michelangelo Antonioni con il suo “La notte” e Pietro Germi con “Divorzio all’italiana”. A pensare oggi a quel 1962, con la situazione del nostro cinema contemporaneo …vengono le coliche.

Sulla scia delle polemiche, che alla fine fecero un’enorme pubblicità, nelle nostre sale il film arrivò con tutti e quattro gli episodi, e si apre proprio con “Renzo e Luciana” scritto dalla grande Suso Cecchi D’Amico, Italo Calvino, Gianni Arpino e lo stesso Monicelli.

Luciana (Marisa Solinas) e Renzo (Germano Gilioli) lavorano in una grande ditta a Milano. Lei è una addetta alla computisteria mentre lui è un magazziniere. Nella loro azienda però è vietato sposarsi fra colleghi e, per una donna, rimanere incinta: pena il licenziamento immediato.

Così i due nascondono a tutti i loro amore e, soprattutto, il loro matrimonio “clandestino” avvenuto nella pausa pranzo di un giorno feriale, nella baracca che ospita provvisoriamente la parrocchia del loro quartiere cantiere che si sta espandendo in maniera esponenziale.

Luciana ha fatto tutti i calcoli al centesimo e così, anche prima del matrimonio, i due sono riusciti a comprare, dopo aver firmato una montagna di cambiali, i mobili e gli elettrodomestici per il loro nido d’amore. Ma senza una base economica non si possono permettere ancora un appartamento.

La volitiva Luciana è riuscita, comunque, a convincere i suoi genitori a cedere loro la camera da letto, ma a partire proprio dalla prima notte di nozze la convivenza sembra molto difficile. Un forte ritardo fa temere a Luciana di essere incinta, e a complicare definitivamente le cose ci si mette il Ragioniere capo di Luciana – un prepotente arrogante ed antipatico Don Rodrigo dal colletto bianco – che, convinto che lei sia ancora nubile e senza fidanzato, inizia a farle insistentemente la corte.

I due, così, dovranno scegliere fra la loro dignità o un lavoro ben retribuito…

Tratto dal racconto “L’avventura di due sposi” scritto da Calvino nel 1958 e che appartiene alla prima parte de “Gli amori difficili”, questo “Renzo e Luciana” richiama, con ironia, l’opera massima di Alessandro Manzoni. Ma se “I promessi sposi” si chiude con il coronamento del sogno d’amore di Renzo e Lucia che ottimisti guardano al loro futuro, i loro successori Renzo e Luciana vengono fagocitati dal Boom.

Il profitto e il capitalismo spinto all’eccesso, rendono loro delle “semplici” forza lavoro ad uso e consumo di chi ha in mano i cordoni della borsa del nostro Paese. E così per loro l’importante non è più vivere il loro sogno d’amore, ma arrivare a fine mese, senza poter pensare ad altro.

Sono passati oltre sessant’anni dalla realizzazione di questa pellicola, e in questo lasso di tempo nel nostro Paese sono accadute molte cose. Ci sono state rivoluzioni ma nulla è cambiato, e forse le cose sono pure peggiorate, è crollato il Muro di Berlino, è cambiato drasticamente il panorama politico e si sono succeduti Governi di colori differenti.

Ma nell’ultimo periodo la maggior parte delle famiglie italiane, soprattutto negli ultimi due anni, ha lavorato soprattutto per pagare le utenze arrivando in bilico a fine mese. E pure siamo uno degli 8 paesi più industrializzati del Pianeta. E allora come è possibile?

Forse perché alla fine la famigerata “lotta di classe” l’hanno vinta i “ricchi”, molti dei quali protestavano ferocemente in strada nel ’68. E quello che rende immortale questo episodio è proprio la sua incredibile lungimiranza, anche prima della “contestazione” e dell’inizio “ufficiale” della lotta di classe, Cecchi D’Amico, Calvino, Arpino e lo stesso Monicelli lo avevano lucidamente intuito. Forse per questo venne così osteggiato alla sua presentazione.

A fare da sfondo a questa storia così tristemente attuale, c’è una Milano in piena espansione, un grande cantiere a cielo aperto pieno di sogni e pronto ad accogliere chi è convinto di trovare nella città meneghina un futuro migliore.

Non è un caso, quindi, se Monicelli inserisce nella colonna sonora del film “La ballata del Cerutti” interpretata da Giorgio Gaber e scritta da questo assieme a Umberto Simonetta, che è una delle canzoni simbolo di quegli anni, anni in cui Milano si trasforma, senza controllo, in una metropoli con i suoi lati positivi e purtroppo negativi.

Da vedere e far vedere a scuola.