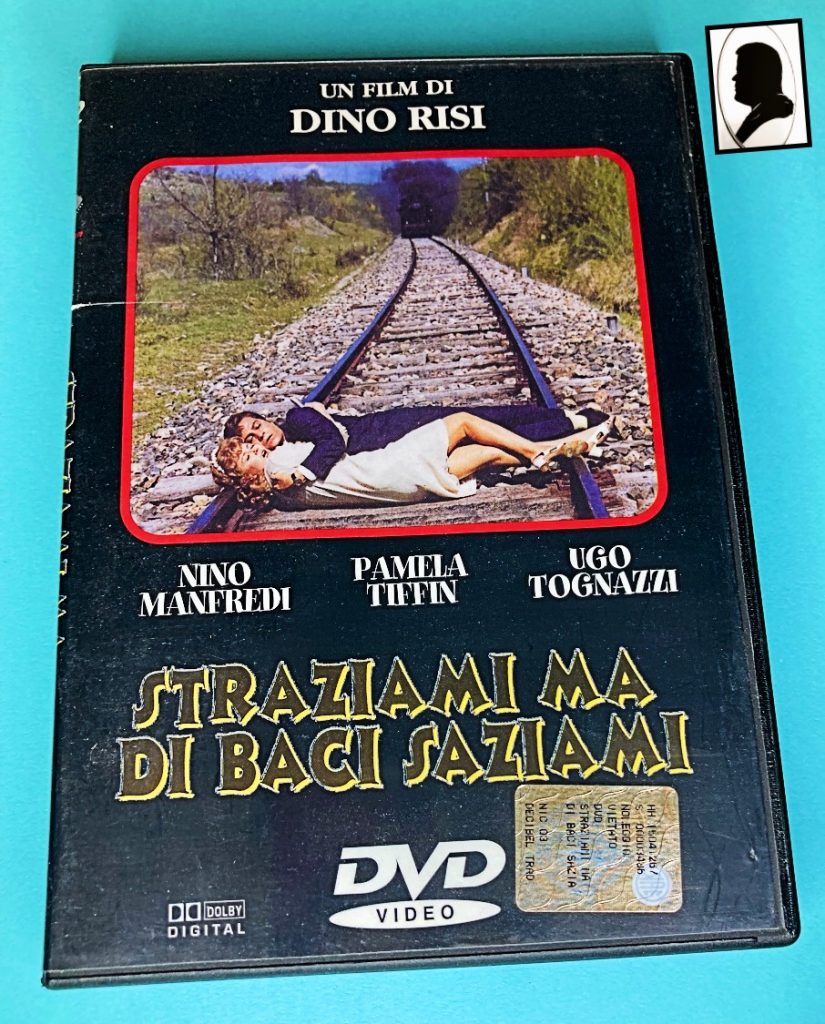

(Italia, 1961)

In pieno Boom italico, Luigi Comencini porta la sua macchina da presa dentro un carcere fra i detenuti, spesso derelitti, che lo popolano. Per aiutare il proprio avvocato difensore il semianalfabeta Giacinto Rossi (Nino Manfredi) che, suo malgrado, è diventato un “famigerato” fuorilegge, scrive il suo memoriale dando vita al lungo flashback su cui si basa la pellicola.

Solo poco tempo prima era un onesto autista commerciale, ma vista la scarsa paga e le tre bocche da sfamare a casa oltre la sua – la moglie Ileana (Valeria Moriconi) e due bambini – decide di tentare il colpaccio: si ferma nella campagna di Civitavecchia e finge una rapina nella quale i presunti aggressori gli rubano la borsa con dei soldi affidatagli. Ma un pescatore di molluschi assiste casualmente alla scena e lo denuncia.

Giacinto finisce così nella casa circondariale dove, grazie al suo carattere pavido e servile, sbarca le giornate di detenzione cantando o facendo il bucato in cambio si sigarette e, soprattutto, lavorando come aiuto infermiere del medico del carcere.

Proprio questo suo ruolo attira l’attenzione di tre fra i più pericolosi carcerati: gli ergastolani Tagliabue (Mario Adorf) e Papaleo (Gian Maria Volontè), e lo scassinatore con la mani d’oro detto il Sorcio (Raymond Bussières). I tre, infatti, vogliono evadere e hanno bisogno della lima che il medico del carcere (Franco Giacobini) tiene chiusa in un’armadietto dell’infermeria.

La vigliaccheria e la paura di Giacinto saranno vitali per portare a termine l’evasione, che però non finirà come nei piani dei tre…

Scritto da uno dei veri e propri dreamteam della commedia all’italiana: Age, Furio Scarpelli, Mario Monicelli e lo stesso Comencini, questo “A cavallo della tigre” ci racconta in maniera dura e al tempo stesso divertente l’eclissarsi di una parte della nostra società che già allora iniziava a passare di moda: il sottoproletariato. Quando i protagonisti, dopo alcuni anni passati dietro le sbarre, tornano nella grande città non la riconoscono più e, soprattutto, sono turbati dal numero sconcertante delle automobili che in poco tempo si sono triplicate.

Ma tutto verrà masticato e ingurgitato dalla metropoli e dal nuovo corso economico del nostro Paese che certo non ha più tempo da perdere coi …poveracci.

Il titolo si riferisce a un proverbio cinese secondo il quale una volta a cavallo di una tigre è più pericoloso scendere che rimanerci sopra, proverbio che Giacinto riporta riferendosi al suo rapporto con l’irascibile e feroce Tagliabue, ma forse anche a quello con una società che non comprende più e che ormai gli scivola via dalle mani.

Da ricordare, oltre la superba interpretazione di Volontè nei panni di un dotto laureato che per folle gelosia ha ucciso l’amate della sua fidanzata, anche quelle della Moriconi e di Ferruccio De Ceresa nei panni di Coppola, il suo nuovo compagno.

Per la chicca: nei titoli di testa o di coda del film non è accredita, così come nessun articolo relativo al film lo riporta, ma la bambina che Giacinto e Tagliabue fanno scendere da una macchina tentando vanamente di tenere come ostaggio assomiglia tanto a una giovanissima Cristina Comencini.